【連載コラム①】組織再編で解決!後悔しないための事業承継対策 基本編「なぜ、事業承継に『組織再編』が有効なのか?」

会社の未来を左右する事業承継。多くの中小企業経営者にとって、いつかは訪れる重要な経営課題です。しかし、「まだ先のこと」「何から手をつけて良いかわからない」と、つい後回しにしていないでしょうか。対策を怠ったまま突然相続が発生すれば、高額な相続税による資金繰りの悪化、後継者やご家族間のトラブル、最悪の場合は廃業という事態にもなりかねません。

実は、これらの複雑な課題を解決する強力な一手として「組織再編」という手法が有効です。この組織再編を軸とした事業承継対策について、3回にわたってプロの視点から解説します。第1回となる今回は、事業承継の基本的な考え方と、なぜ対策に十分な時間が必要なのか、その全体像を紐解いていきましょう。

事業承継の2つの側面「経営」と「財産(自社株)」

事業承継と聞くと、多くの方が「だれに会社を継がせるか」という後継者選び、すなわち「経営の承継」をイメージされるでしょう。もちろん、次世代の経営者を育成し、経営体制をスムーズに移行させることは極めて重要です。しかし、それと同じくらい、ときとしてそれ以上に厄介なのが「財産の承継」、特に「自社株式」の引き継ぎ問題です。

非上場企業である中小企業の株式は、市場で売買されることがないため、その価値を意識する機会は少ないかもしれません。しかし、相続や贈与の際には、会社の純資産や収益力に基づいて株価が算出されます。つまり、長年かけて積み上げてきた利益(内部留保)や所有する不動産など、会社の資産が増えれば増えるほど、自社株の評価額は高騰していくのです。

たとえば、創業時に1,000万円だった会社の価値が、数十年後には数億円になっていることも珍しくありません。この高額な株式を後継者に引き継ぐ際、多額の贈与税や相続税が発生します。後継者にその納税資金がなければ、株式を相続できず、最悪の場合、会社そのものを手放さなければならないという事態に陥りかねません。

このように、「経営」と「財産」は車の両輪であり、片方だけの対策では事業承継は決して成功しないのです。

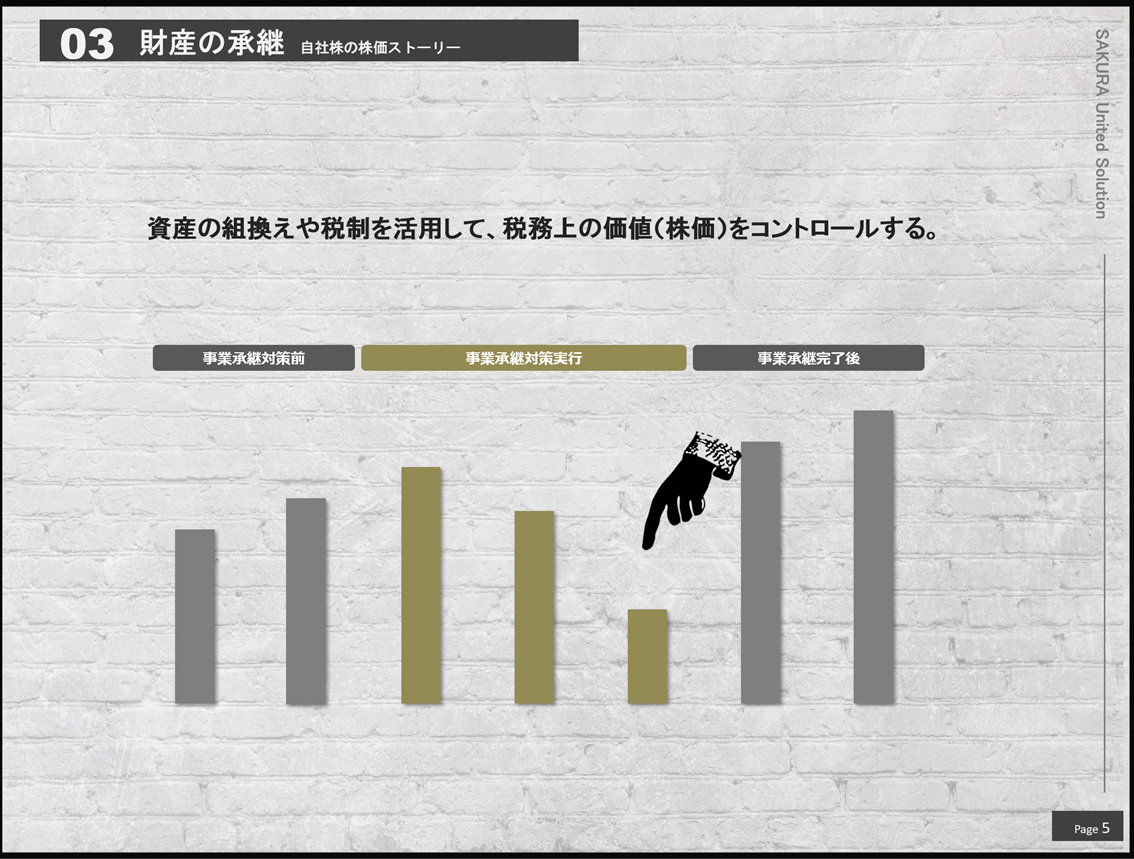

「谷」を意図的に作る!株価コントロールという発想

では、どうすれば高額な税負担を抑え、円滑に財産承継を進められるのでしょうか。その答えは、「会社の価値(株価)を、合法的な範囲で引き下げたタイミングで後継者に移転する」という発想にあります。

通常、会社の業績を伸ばせば株価は上がり、業績を落とせば株価は下がります。しかし、事業承継のために意図的に業績を悪化させることは、取引先や金融機関の信用を失い、従業員の生活を脅かす本末転倒な行為です。

ここで活きてくるのが「組織再編」です。会社分割や株式交換といった手法を戦略的に用いることで、本業の価値を損なうことなく、税法上の株式評価額だけを一時的に引き下げることが可能になります。

右肩上がりで成長してきた会社の株価を、対策期間中に意図的に「谷」の状態にするのです。この最も株価が低いタイミングで株式を後継者に移転させることで、贈与税や相続税の負担を最小限に抑えることができます。対策が終われば、株価は再び本来の価値に戻っていくため、会社の成長を止める必要もありません。この「谷」を計画的に作り出すことこそが、組織再編を活用した事業承継の最大のメリットと言えるでしょう。

なぜ4~6年もかかるのか?対策は「時間」との勝負

「そんなに効果的なら、すぐにでも始めたい」と思われるかもしれません。しかし、焦りは禁物です。効果的な事業承継対策には十分な準備期間と実行期間が必要であり、全体で4年から6年を見込むのが一般的です。

なぜそんなに時間がかかるのでしょうか。

理由は大きく2つあります。まず1つ目は、税法上の規制です。たとえば、不動産を活用した評価減の特例を受けるには「3年以上の保有期間」といった条件が課されることがあります。拙速な対策は税務当局から否認されるリスクを高めるため、法律で定められた期間を遵守する必要があるのです。

2つ目は、対策そのものの複雑さです。まず「現状分析」として、会社の財産をすべて評価し、相続税がいくらになるかシミュレーションします。次に、その結果に基づいて最適な「プランニング」を行い、ホールディングス化、会社分割や新会社設立などの「実行手続き」に移ります。これらの手続きには、法務局への登記申請や契約書の作成など、煩雑なプロセスが伴います。

最も恐ろしいのは、対策の途中でオーナー経営者に万が一のことが起こる「ワーストシナリオ」です。中途半端な状態で相続が発生すると、対策の効果が得られないばかりか、かえって複雑な状況を招きかねません。事業承継は、まさに時間との勝負なのです。だからこそ、経営が順調で、ご自身も元気なうちから、一日でも早く専門家とともに計画に着手することが、会社と家族の未来を守ることに繋がります。

次回の第2回では、「事業承継における税」について解説します。

関連法人の一覧

SAKURA United Solution株式会社(2022年7月より社名変更/旧:株式会社さくら経営)

一般社団法人さくら労務実務研究所

人財創造有限責任事業組合

お問い合わせ

お問い合わせ